皆様、年末年始はいかがお過ごしでしょうか。

「年納めの時くらい仕事道具をいっちょ手入れしてやろうかな」。そんな方々もいらっしゃると思います。

もし、他の記事を読んでいただければ気づかれた方がいるかもしれないですが、これまで筆者はプリント基板などのお堅いネタばかりを書いていましたので、今回は生活の小ネタを提供していこうかなという次第でございます。

目次

なぜ、切れない刃物はいただけないか?

切れない刃モノがいただけない理由

時に皆様、刃物の取り扱いにはいつも注意していらっしゃることと思います。刃物を取り扱うにあたって、注意しなければならない点がいろいろとあります。例えば次のようなものが考えられるでしょう。

- 刃物の先に手を置かない

- 人に刃物を向けない

- 刃物を渡すときは手渡しではなく、いったん台か何かに置く

このほかに筆者としては、「切れない刃物ほどいただけない」というのを挙げたいと思います。なぜ、そうなのでしょうか。その理由は次の通りです。

- 正確に切れない

- 切ろうとしたときに無駄に力がいる

- 切断面が荒い

👨🏻カッターでブ厚いスポンジ・・・は普通切らないですね。

ハサミが切れなかったりしたとき、紙がハサミに挟まってぐしゃぁってこと、ありませんか?

アレが①です。

切りたいところが切れなかったり、のこぎりが木にひっかかり、にっちもさっちもいかなかったり、

🙋🏻♂️あ、これは②か。なかなか深夜番組に出てくる素敵なサムライナイフみたいな切れ味は難しいものです。

🤦🏻♂️②は純粋にしんどい。のこぎりもそうですが、年末のシュレッダー作業とか切れないハサミでえっちらおっちらカードなどごつい厚紙系の領収書を裁断するのはめっちゃ大変です。あと力任せに切らないといけないので勢い余って手とか足とか切っちゃったりするんですよね。 🙅🏻♂️ストップザ危険🙅🏻♂️

💁🏻♂️③ですけど、料理番組ではもう定番ですよね。切れる包丁って何が良いかって、ほんとに料理がおいしいんですよね。もう是非良い感じの包丁買ったらまず絹ごしの冷ややっこを作ってもらいたい。それで豆腐をぜひふぐ刺みたいな薄切りスライスにしてもらいたい。

「えーこんな食べ方無駄じゃない??」みたいな感じになりますが一回やってもらいたい。生モノの場合、切断面が滑らかだと味が違うことすらあります。

🙅🏻♂️そんなこんなで切れない刃物は非常にいただけない。

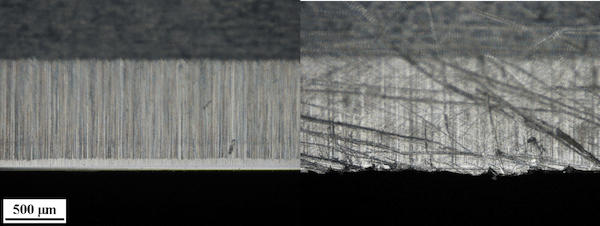

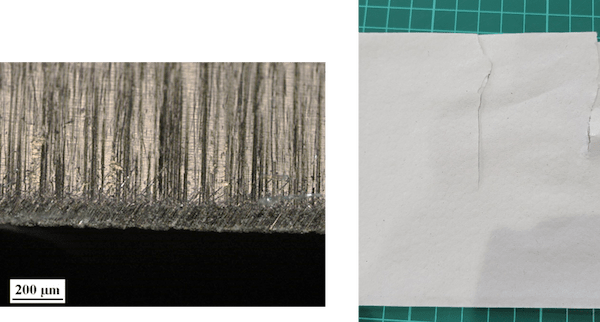

じゃあ切れる刃物と切れない刃物を比べてみましょう。ででーん。💁🏻♂️

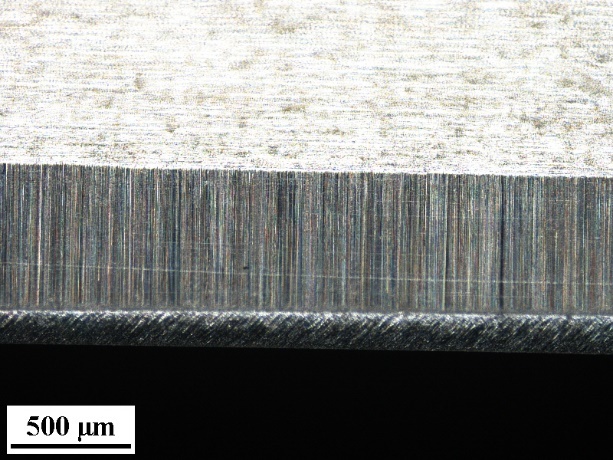

弊社のオフィスで使用しているカッターナイフの使用前と使用後です。

🤦🏻♂️うん。これは。まあ。 ・・・切れんわな

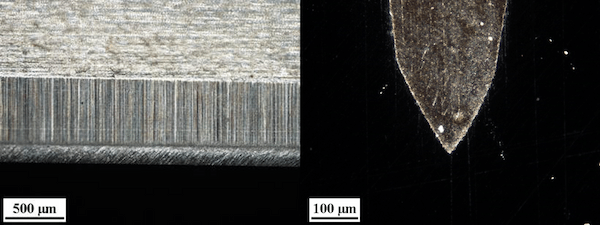

🤦🏻♂️ 断面をくらべてみてもほらこの通り。

切れないね。

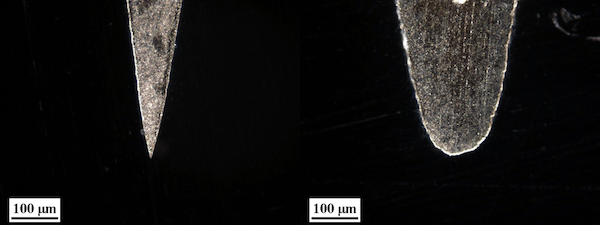

拡大すると切れる新品のカッターの先端にはよく焼きが入ってるんですが、先端の焼き入れ層が減っちゃうと一気に切れなくなる。だから「カッターの先は都度都度変えましょう」が正解なんですね。

(🤦🏻♂️エッチングして焼きの具合見たかったけどちょっとエッチングしすぎた)

ダメなカッターを研磨紙で研いでみました

👨🏻・・・さて

ここで終わってしまうと「新品ステキ!」で終わってしまうので、

ダメなカッターを研いでみました。

もちろん、研磨材メーカーである当社、Mipoxの研磨紙を使ってです。

はいやっと本編。🙋🏻♂️

研磨紙の種類

🤷🏻♂️どうやって研ごう。

なんですが、まず使うのは当社で一般的な耐水研磨紙(WTCC-S)。よくある黒い研磨ペーパーっていうやつです。ざっくりいうと国内に流通している研磨紙は大半が表から見ると・・・

- 赤

- 白

- 黒(というかグレー)

- それ以外(青とか)

この4種類です。 それぞれ大まかにこんな感じ。

- 赤 木工向け 大抵工業用ルビーが研磨材 ガッシガシ使う用です。

- 白 から研ぎ用 水でふにゃふにゃになる 粉がめっちゃ出る。粉が出なくなったら寿命です。

- 黒 水研ぎ向け ダイヤモンドの次に硬い石が研磨材 木に使うと木に石がささって黒っぽくなるのもある。

- それ以外

🤷🏻♂️研磨ペーパーの場合はよーわからんあやしいものです。正直微妙なのが多い。

あ、スポンジのは別です。あれは高級。目詰まりしたら水でじゃぶじゃぶしたり要らない歯ブラシでこすってやると使えるようになります。つよい。でも、端面とかエッジ出しとかには使いづらいですけど。

🙆🏻♂️ とりあえず赤白黒から選んでおけばOK!プラモなら粉出ていいなら白、水つけながらやるなら黒でOKです。(ミニ○駆でお馴染み○ミヤのフィニッシングペーパーは確か黒ベースの白だったかな・・・)

で、裏側にだいたい数字が書いてあります。 120とか400とか1200とか 数字が大きければ大きいほど目が細かいです。 大体こんな感じの使い分けです。

| 番手 | 使用用途・使用段階 |

|---|---|

| 60~150 | 粗研磨 面取りとか |

| 150~320 | 接着前の表面粗し |

| 320-800 | 仕上げ前の研磨・塗装前仕上げ | 800-2500 | 仕上げ研磨・磨き上げの前段階 |

2500から上のものは大体ベースがフィルムになります。DIYの鏡面加工とかは4000とか8000くらいを使うと(材によりますが)綺麗に仕上がります。(当社のWTCCは3000までラインナップしています。)

研磨紙でカッターを磨いてみよう

それでは今回のテスト工程。 使うのはとりあえず全部WTCCシリーズで

#150→#320→#800→#1000→#2000

数字がざっくり倍倍になるように使うと早いです。

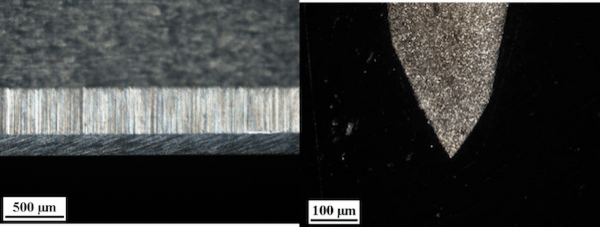

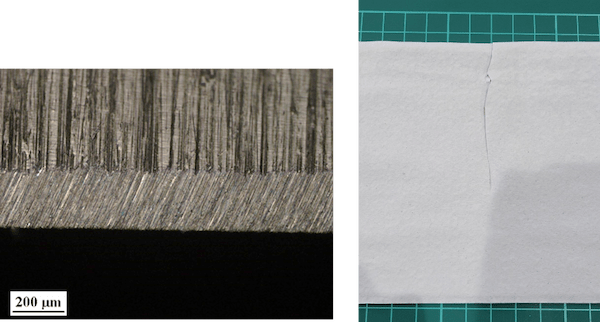

まずは#150

🙎🏻♂️ん-、まだ先端がザリザリ・・・ちょっと2段刃にしちゃったので先がまるってる感じ。

ナタとかのこぎりみたいな使い方なら十分?

#320

🙍🏻♂️ちょっと尖ってきた感じする。けどまだうーん。

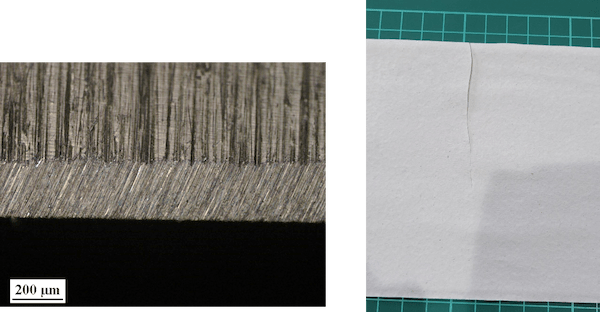

#800

大分尖ってきた!🙆🏻♂️

#1000

🙆🏻♂️💪🏻だいぶ滑らかな感じ!もうちょいギラらせたい!

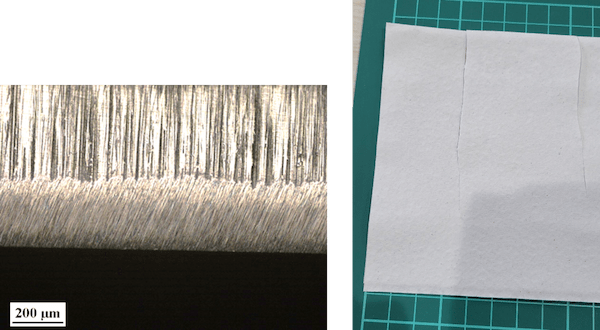

#2000

🙆🏻♂️いがいと・・・いけるとこまでいったのでは。かなり鋭くなったかも!

研磨紙、砥石、セラミック研ぎ棒のメリット・デメリット

研磨紙のいいところって、こうやって何種類も使ってもコストが知れてるトコなんですよね。でもって毎回新品を使える。

研磨紙、砥石、セラミック研ぎ棒のメリット・デメリットを以下のようにまとめてみました!

| 研磨紙 | 砥石 | セラミック研ぎ棒 | |

|---|---|---|---|

| 粒度・種類 | ◎ | 〇 | △ |

| 耐久性 | △ | ◎ | ◎ |

| 寸法安定性 | ◎ | △ | 〇 |

| 使い勝手 | ◎ | 〇 | ◎ |

| コスト | ◎ | △ | △ |

砥石って、砥石だけで使うとどうしても変な減り方をしてしまい、本来は平面出し用のダイヤドレッサーとかが必要になってきます。変な減り方すると研ぎが上手くいかないんですよね。

切れるところと切れない所があったり、切ったときにウネったり、ネギとかを切ってもつながってたり。これ砥石の平面度の影響が結構あります。うねうね砥石を持ってる方はぜひダイヤドレッサーで面出ししてから砥石を使ってください。

一方で、研磨紙の場合は平坦な板に貼って使うので、板が真っ平であれば考慮しなくていいです。あと存外使い勝手がいいです。砥石とかは日本向けの水研ぎ砥石の場合、水かぬるま湯に付けてしばらく置いてからしか使えないですが、研磨紙は濡らせば使えます。むしろ水かけたらOK。

💁🏻♂️👍🏻割とポイントなんですが、大抵の耐水研磨紙(黒いものは)はSiCというダイヤの次に硬い材料を使っています。なので原理上ダイヤ以外なら概ね削ることができます。原理上は。

よくある赤茶色の砥石や白色の砥石はここまで硬い材料でできてないです。

このため、「なかなかうまく研げない」「時間がかかる」といった、すごい硬い材やセラミック包丁も原理上研磨紙であれば研ぐことができなくはないです。原理上は。

ついでに難しい話をすると砥石は半遊離研磨という研磨方式をとっていますが、研磨紙は固定砥粒研磨です。簡単に言えば砥石は研磨材が削れて水に混ざった状態で研ぎますが、研磨紙は研磨材が紙にくっついています。

🙆🏻♂️砥石は割とカンや経験が要りますが研磨紙は角度だけでOKです。水かけて角度決めてこすればOK。ヨシ!

いよいよ本番、安い包丁を研磨紙で研ぐ!

💁🏻♂️ はい、ここまでとりあえずカッターの刃でテストしてみました。

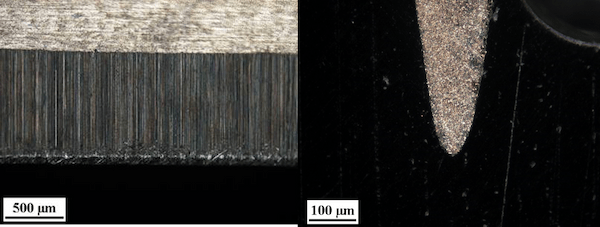

次はいよいよ本番。ワンコインで購入した頼りない感じの包丁でいってみる。

ここまでの感じで最初は320くらいで良さそう。

フィニッシュは2000~2500くらいに仕上げたいので4工程として

#320→#600→#1000→#2500 の順番で削っていきます。

こんな感じで適当な板に貼って…

水をとぽぽ~💧💧

🙋🏻♂️研いでいきまーす!

なんだかんだで研磨紙、紙なので破らないように刃を押すのでなく引く方向で!

両面20~30回くらいずつ同じように引けばいい感じでした。

🙇🏻♂️テストの包丁はおやすいワンコインアイテムなのでそもそもの性能自体はお察しください!

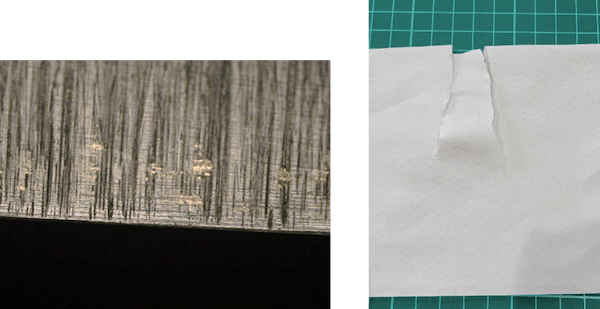

🤦🏻♂️研ぐ前がまずこんな感じ あたりまえのよーに紙なんて切れないです。

#320 刃筋をたてれば!

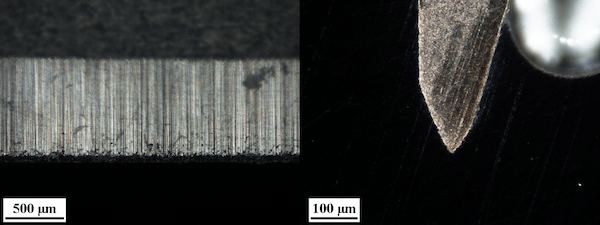

#600

🙋🏻♂️ 結構切れるようになってきた?

#1000

#2500

🙋🏻♂️正直そんな変わんないんですが、切れ感はこっちの方がスルって感じです。

カミソリみたいに産毛剃れるレベルではないですが、正直包丁の鋼材で切っ先の出方が変わるのでご勘弁を!

最後に

🙋🏻♂️砥石良いんですけど面が出てないとつかいづらいよ!ダイヤのドレッサー必須!

🙋🏻♂️新品カッターナイフやっぱすごい!切れなくなったらすぐ折ろう!

🙋🏻♂️意外と研磨紙でも研げるよ!ただ紙なので押し研ぎでつかわないで!