自動車製造と研磨製品とは密接な関係にあり、各工程のほぼ全てにおいて研磨製品が使用されています。 その中で、塗装工程において「ハジキ対策」・「リント対策」はよく耳にする課題です。 今回は自動車製造の塗装ラインにおけるブツ取り研磨工程にスポットを当て、ライン環境に適した研磨製品をご紹介していきます。

製造工程

自動車ボディ製造工程を大きく分けると

「プレス工程」・「溶接工程」・「塗装工程」があります。

それをメインラインとし、

「エンジン製造」・「ドア製造」・「インパネ(インストルメントパネル)製造」が加わり、

最後に「組立工程」を通して完成となります。

塗装工程

自動車を塗装する目的として、デザイン性も非常に大事ですが、素材である鋼板の錆防止をする事でその美観を維持するという目的があります。

塗装工程は、下塗り(電着塗装)→中塗り→上塗りの三層構造になっており、車種にもよりますが塗膜厚みは100~150μ程度と人の髪の毛程度の厚さしかありません。

塗装ラインにおける研磨工程

塗装工程において研磨製品を使用するのは、主にブツ取りと言われる塗装不良の補修用に使用されます。

※基本的には目視で確認するが目に見えない程度のブツも発生→発生しやすい箇所はあらかじめ研磨。

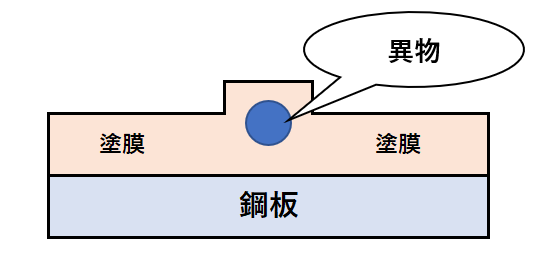

ブツとは塗装後の溶剤硬化の過程で空気中にあるほこりや繊維くずのような物が付着し、突起物のような状態になる事をいいます。

約100~150μという膜厚での塗装において、目視でも確認できないような異物混入を0にする事はできない為、ブツ取り工程として研磨製品を使用しております。

ライン環境に適した研磨製品の選定

こうした環境下で、ただブツ取りをするためだけに研磨製品を選定しても効率は上がりません。

この塗装環境において最適な研磨製品を選定する上で何が重要になるかといいますと、「ハジキ対策」と「リント対策」の2つが主にあげられます。

ハジキ対策

研磨工程が原因となるハジキとは、研磨後のワークに付いた付着物が原因で、塗布した塗料がはじいて、くぼみや穴ができる事をいいます。

代表的な要因として、空研ぎ研磨ペーパーの目詰まり防止加工に使用されるステアリン酸がワークに付着し、これが原因でハジキが発生するといわれております。

これにより目詰まり防止加工を使用しない物がハジキ対策に必要不可欠とされています。

弊社では目詰まり防止剤なしの製品と特殊表面処理(H処方)というハジキ防止タイプ特殊表面処理を推奨しており、これにより目詰まり防止+ハジキ対策を実現できます。

リント対策

ブツ取り工程自体がブツの要因となるほこりが発生しやすい環境になっております。

理由は主に人の手でブツを研磨し除去する事で、研ぎ粉や研磨ペーパーの取り換え時にほこりや異物、いわゆるリントが発生しやすいとされています。

このリントをいかに軽減するかが課題となっております。

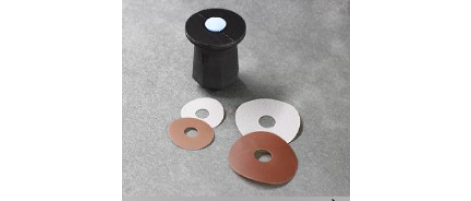

弊社では特別処方を推奨しており、エアーコンプレッサーにより供給される圧縮空気により研磨紙に付着したリントをエアブローにより吹き飛ばすといった処方です。

塗装ライン推奨研磨製品

具体的にはどういった製品を推奨しているかというと下記製品があります。

| 下塗り(電着塗装)→中塗り |

|---|

| WRAC-DHM #320 SD-36S or SD39(H処方・リント対策品) |

| WRAF-DM #320 SD-36S or SD39(リント対策品) |

| WRAC-DM #320 SD-36S or SD39(リント対策品 |

| 中塗り→上塗り |

| WRAC-DM #600 SD-36S or SD39(リント対策品) |

| WTAF-DM #600 SD-36S or SD39(リント対策品) |

| WRAF-DM #600 SD-36S or SD39(リント対策品) |

| WRAC-DM #800 SD-36S or SD39(リント対策品) |

| WRAF-DM #800 SD-36S o rSD39(リント対策品) |

|

※SD-36S処方・・・中心穴有タイプにて使用 ※SD39処方・・・中心穴有タイプ以外の製品で使用しどちらもエアブローによるリント対策。

|

上記製品を使用する事でブツの原因とされるリント発生を最大限抑制する事が可能となります。 またハジキ対策品でもあるため、塗布した塗料がくぼみや穴ができる事もありません。

最後に

自動車メーカー塗装ラインにおける研磨工程に関してライン環境に適した研磨製品をご紹介させて頂きました。

冒頭でもお伝えしたように自動車製造と研磨製品は密接な関係があり、自動車製造をしていく上で必ず何かしらの目的で研磨製品を使用しております。

今回ご紹介した塗装ラインでは、ブツ取り研磨が主な目的となりますが常に課題はある状況で、リントを0にするにはどうすればいいかの検討依頼や、塗料メーカーにはそもそもブツが発生しない塗料の開発を依頼する等改善要求はつきません。

当社はこれまでに培ってきました知識と経験を活かしお客様の課題解決に向けて製品開発を進めてまいります。