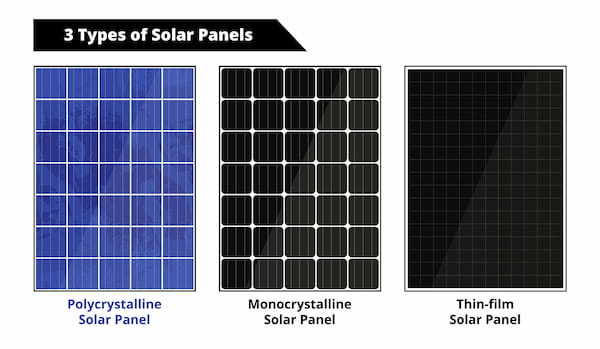

ペロブスカイト太陽電池とは

近年、軽くて柔軟なペロブスカイト太陽電池が注目を集めています。従来のシリコン型よりも薄く、フィルムのように加工できるため、窓や壁、車体など従来は発電が難しかった場所にも設置できる可能性があります。さらに、印刷工程に近いシンプルな製造方法が応用できるため、原料コストが抑えられ、大規模量産での低価格化が期待されています。すでに高い変換効率が報告されている一方で、耐久性や安定性、量産技術といった課題が残されているのも現状です。

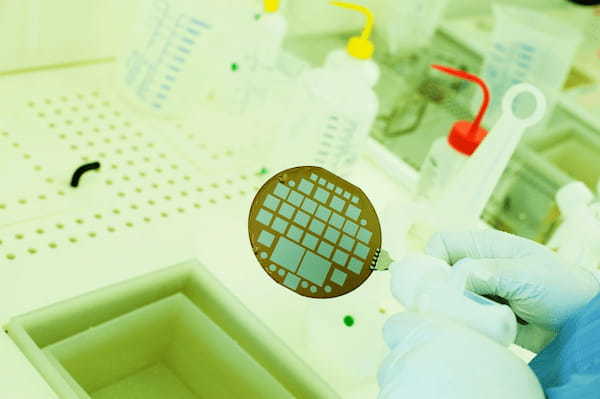

スピンコートの特徴と限界

研究段階では「スピンコート法」が広く用いられます。これは、基板に溶液を垂らし高速回転させることで遠心力により薄膜を形成する方法です。簡単に均一な膜を作れるので試作や評価に適していますが、多くの溶液が飛び散って無駄になりやすく、平らな小面積基板しか処理できません。1枚ごとの処理しかできないため、大面積のモジュール製造には非効率で、量産技術としては限界があります。

ホットプレート乾燥と量産化の壁

スピンコートで形成した膜には溶媒が残っており、次工程に進むには乾燥が不可欠です。試作ではホットプレートがよく利用され、基板を直接熱板に置くことで効率よく乾燥させます。伝熱が速く、小面積では扱いやすい方法ですが、溶液が多いと急激に蒸発して膜が荒れるなどのリスクがあります。研究用途なら問題になりにくいものの、工場での大量生産には安定性が足りず、より大規模な乾燥システムが必要になります。

R2Rへのステップアップ

そこで注目されるのが「ロール・トゥ・ロール(R2R)工程」です。これはロール状のフィルムを連続的に送りながら塗布・乾燥を行う方式で、食品包装や有機ELディスプレイの製造でも使われている技術です。大量かつ高速に処理できるため、ペロブスカイト太陽電池の量産には欠かせません。ただし、塗布量や粘度、搬送速度によって膜厚が変わるため、ムダを抑えつつ品質を均一に保つ制御が重要になります。

身近な例から学ぶ膜品質

膜の品質が最終製品の性能を大きく左右することは、身近な例からも理解できます。例えばハードディスクの記録面は、数ナノメートルの凹凸でも読み書きに支障をきたすため、研磨フィルムで表面を極限まで滑らかに仕上げています。太陽電池の発電層でも同じで、膜の平坦性が高まれば電子の移動がスムーズになり、エネルギー損失を減らせます。表面処理の重要性は、精密機器でもエネルギーデバイスでも共通しているのです。

当社の取り組みと展望

当社はハードディスク向けに培った精密研磨フィルム技術を活かし、ペロブスカイト太陽電池の量産にも貢献できると考えています。乾燥後の膜を研磨フィルムで微調整することで表面を均一化し、変換効率の向上や不良率低減に寄与できる可能性があります。また、微粒子を捕集する構造設計を応用すれば、乾燥工程中の異物混入対策にもつなげられます。膜の仕上げと異物管理の両面から、新しいエネルギーデバイスの普及を支えることを目指しています。

まとめ

ペロブスカイト太陽電池を社会に広めるには、研究段階で主流のスピンコートとホットプレート乾燥から、R2R工程へと進化する必要があります。乾燥条件の最適化や膜品質の維持は難しい課題ですが、そこにこそ私たちの研磨・表面処理技術が活きると考えています。クリーンで持続可能な未来を実現するために、当社は挑戦を続けていきます。