半導体産業では、シリコンウェーハや光学部品製造に使われる研磨フィルムの品質検査が欠かせません。

従来は人による目視検査に依存していましたが、精度のばらつきや作業負荷、労働力不足が深刻化しています。

こうした課題に対して、国立大学法人九州工業大学(九州工大)とMipox株式会社は、AIを活用した外観検査の自動化に取り組み、2025年3月に行われた中間報告会で成果を発表しました。

なぜ研磨フィルムの検査にAIが必要か

半導体デバイスの微細化・高集積化が進むにつれ、研磨フィルムの品質保証は製造工程全体の信頼性を左右します。

しかし従来の目視検査には次の課題がありました。

- 検査精度のばらつき:作業者の熟練度に依存

- 作業負荷の増大:長時間の集中作業が必要

- 人材不足:労働人口の減少による検査要員確保の難しさ

その解決策として期待されるのが、AIによる外観検査自動化です。

実証実験(PoC)の概要と成果

AI異常検知モデルの構築

- Mipoxが「良品」と判定した画像を基に、九州工大が深層学習モデルを開発

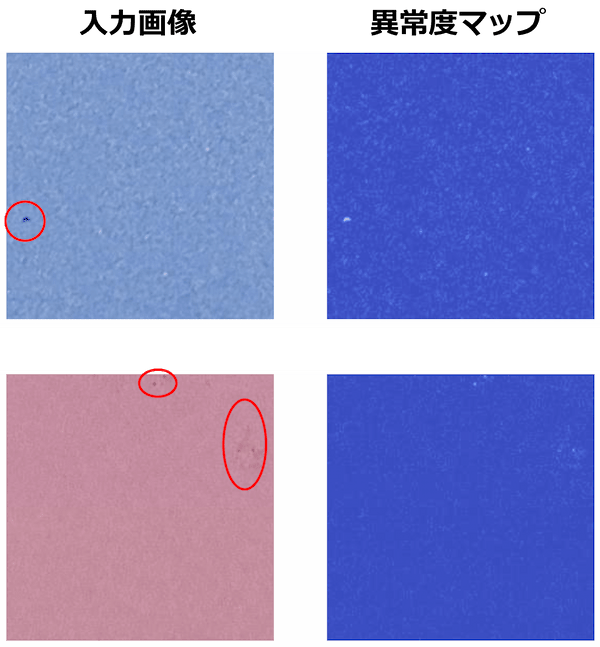

- 欠陥を「異常度マップ」として可視化し、ブルー系・グレー系の研磨フィルムで良品/不良品を100%分類

画像処理による精度向上

- 特定色系のフィルムでは、画像処理を組み合わせることで分類精度がさらに向上

- 白系フィルムの「色ムラ検出」は今後の技術課題として明確化

AIに入力した画像(左)と、その結果の異常度マップ(右)。

赤丸は人が不良と判断した箇所であり、異常度マップでも白く強調されて異常度が高く示されています。

今後の研究開発の方向性

今回の成果を踏まえ、研究チームは以下を進めていきます。

- 色系統ごとの異常検知精度のさらなる向上

- 実製造ラインへの導入と実環境下での精度検証

- 半導体製造における検査工程の効率化と信頼性強化

これにより、半導体産業全体の品質保証と生産性向上が期待されます。

研究を主導するのは九州工業大学

この実証実験は、九州工大 大学院情報工学研究院の徳永旭将准教授(画像処理・異常検知分野の専門家)が主導。 大学の最先端研究と、Mipoxの研磨フィルム製造技術を組み合わせた産学連携の取り組みとして進められています。

Mipox株式会社について

Mipoxは1925年創業の研磨フィルム・研磨材メーカー。 「塗る・切る・磨く」 のコア技術を基盤に、半導体、光学、エレクトロニクス分野で製品を展開。 今後も持続可能な社会の実現に向けた技術革新を推進しています。

まとめ:AI自動化で検査工程を進化させる

今回のPoC成果は、「人の目に頼る検査からAI自動化へ」 という大きな変化を示しました。

研磨フィルムの外観検査は今後、AI技術の導入により精度・効率の両面で進化し、半導体産業の競争力を支える重要な要素となるでしょう。