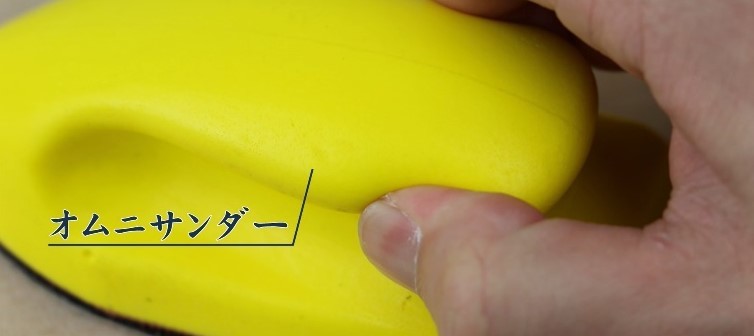

DIYに欠かせないアイテムの一つに紙やすりがあります。紙やすりは誰でも手軽に使用できますが、目詰まりしやすい、紙が破れるなどのデメリットもあります。そこで今回は、金属やすりの中でも、板厚1㎜の薄板に目立てを行うことで金属やすりの切削力と耐久性、紙やすりのお手軽さを併せ持つMipoxの金属やすり「オムニサンダー」についてご紹介します。

目次

オムニサンダーとは

オムニサンダーの特徴

ホームセンターに並んでいる従来の金属やすりの平型を見ると、板厚3~7mm程度、幅15~30mm程度の棒状の金属に目立てをした製品が多く販売されています。主に金属や木材の切削加工、バリ取りなどに使用されています。従来の金属やすりは高い研削力と耐久力を持っており、一部の作業現場ではなくてはならない存在です。しかし、形状から用途は限定的であり、DIYで金属やすりを使用する機会はほとんどないかもしれません。

そこで、従来の金属やすりの特徴を活かしながら、もっと汎用的で誰でも気軽に使用できるやすりはないかということで誕生したのがMipoxの「オムニサンダー」です。

オムニサンダーは金属やすりの中でも今までにない板厚1mmの金属鋼板に目立てを行ったシートやすりで、木材や樹脂といった非金属の切削を対象としています。 従来の金属やすりよりオムニサンダーがDIYなどで活躍できる主な特徴として次の3つが挙げられます。

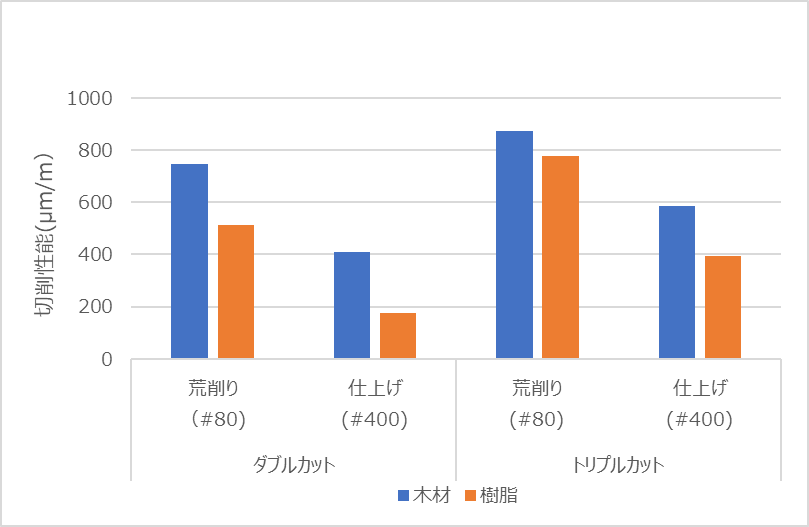

オムニサンダーの特徴①:トリプルカット

従来の金属やすりは2方向から目立てをしたダブルカットが一般的ですが、オムニサンダーは独自の製法で

3方向から目立てをしたトリプルカットを行っており、特許を取得しています。トリプルカットを行うことで、ダブルカットより刃先が高くなり、切削力が向上しています。

オムニサンダーの特徴②:目詰まりしない

金属やすりの目詰まりの原因は、刃の表面の凹凸に切削粉が付着して排出されないことです。オムニサンダーは特殊な表面処理を行っており、刃の表面の凹凸をならしています。さらにめっき加工を施しているため、切削粉が付着しづらく排出されます。また、付着した切削粉もエアブローやブラシなどで簡単に取り除くことが可能です。

オムニサンダーの特徴③:軽量化

オムニサンダーは板厚が薄いため、従来の金属やすりと比べると軽いのが特徴です。従来の金属やすりは厚みも厚く、長さも長いものだと300㎜もあるため、切削物を固定し、両手で使用しなくてはいけません。しかし、オムニサンダーは1㎜の薄板のため片手で簡単に切削することができます。独自の機械で製作しているため製品幅を広く設計することができ、一度に広い面を切削することが可能となりました。

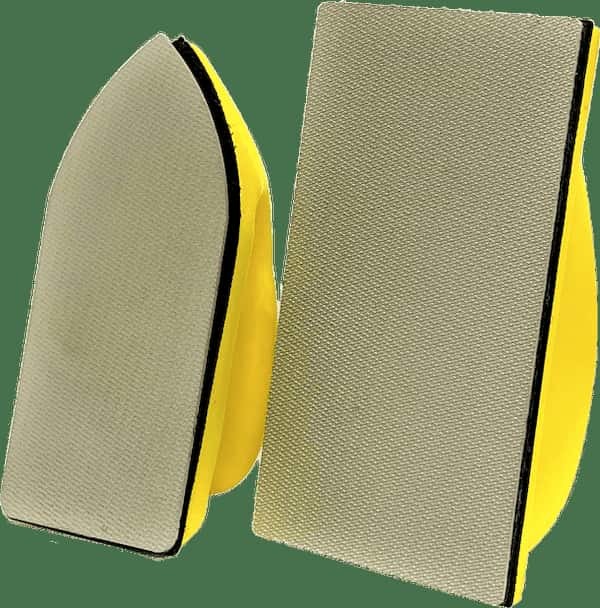

●オムニサンダーの種類

オムニサンダーには、アイロン型のAタイプ、スクエア型のSタイプの2種類があり、それぞれハンドルセットと替刃があります。粗さは荒削り、中仕上げ、仕上げの3種類です。

Aタイプは、先端がとがっているため、コーナーの切削に最適です。また、Sタイプに比べて一回り小さいため、手の小さな方でも使いやすく長時間使用しても疲れにくいのが特徴です。

Sタイプは、早く削りたい時に最適です。面積が広いため一度に広範囲を切削することができます。

| タイプ | サイズ(㎜) | 種類(紙やすり番手※) |

|---|---|---|

|

オムニサンダーA アイロン型 ・ハンドルセット ・替刃 |

55x120x1.0 | 荒削り(♯80相当) |

| 中仕上げ(♯240相当) | ||

| 仕上げ(♯400相当) | ||

|

オムニサンダーS スクエア型 ・ハンドルセット ・替刃 |

70x125x1.0 | 荒削り(♯80相当) |

| 中仕上げ(♯240相当) | ||

| 仕上げ(♯400相当) |

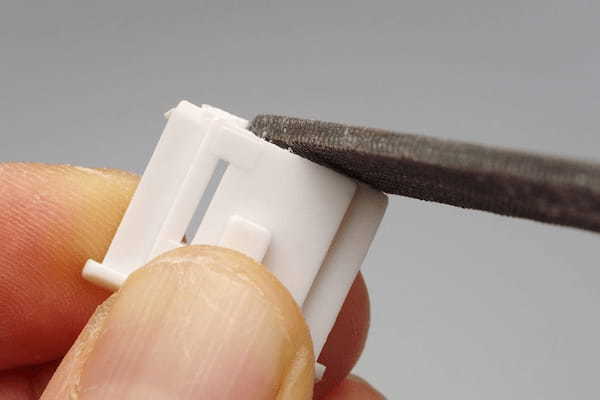

オムニサンダーのハンドルセットには取り外し可能なソフトハンドルがついています。ソフトハンドルは握りやすく片手で軽々と切削することができます。また、長時間使用しても疲れにくいという利点があります。

紙やすりとの違い

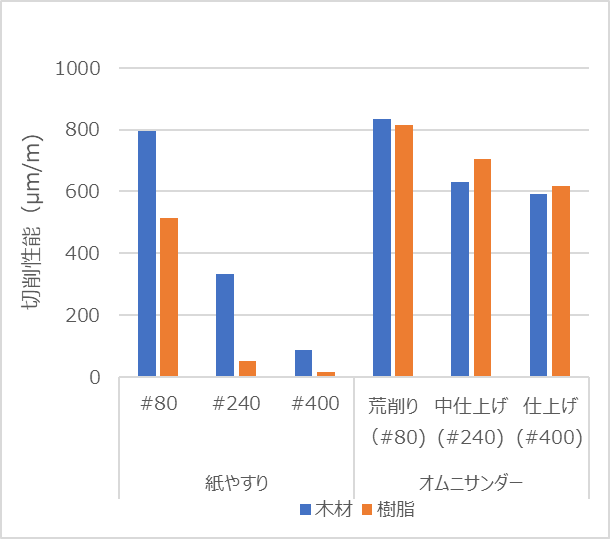

従来の金属やすりに比べると格段に使いやすくなったオムニサンダーですが、DIYで最も使用されているやすりといえば紙やすりです。紙やすりと比べて、どう違うのかについて説明します。

まず、紙やすりの課題として多く挙げられるのは目詰まりではないでしょうか。紙やすりは使用しているうちに目詰まりを起こし、削れなくなってしまいます。一度切削粉が詰まってしまうと取り除くことが困難です。 オムニサンダーは先述した通り、目詰まりしづらい設計となっているため、紙やすりと異なる大きなポイントといえます。他には以下の点があります。

紙やすりとの違い①:切削力

細かい番手になるほど紙やすりは目が詰まりやすくなりますが、オムニサンダーは目詰まりしづらいため高い研削力を持続させることができます。仕上げ(#400)では紙やすりの約7倍の切削力があります。

紙やすりとの違い②:耐久性

紙やすりは使用していると破れたり、砥粒が脱落したりと耐久性が低く、一度の作業に何枚も使用することも多いと思います。オムニサンダーは目立てを行っているため、砥粒が脱落するといった問題がなく、高い耐久性を持っています。オムニサンダー1枚で何度でも使用できるため、取り替えの手間が省け作業効率も上がります。

紙やすりとの違い③:平滑さ

紙やすりは基材に紙を使用しているため、形状になじんで切削ができるという特徴があります。 オムニサンダーは金属シートのため、形状にはなじみませんが、切断面を整えたり、真っすぐに仕上げたりと、平滑さが求められる場面では特に有効です。

オムニサンダーの用途

オムニサンダーは、木材や石膏ボード、アルミニウム、プラモデルの製作に使うプラスチックや樹脂、アクセサリー製作に使用するワックス(ロウ)など、さまざまなジャンルの非金属を対象に使用することができます。具体的にどんな場面でオムニサンダーが使用できるのかを説明します。

樹脂

オムニサンダーが特に愛用されている場面がプラモデル製作です。プラモデルを製作するにはなくてはならない道具としてSNSでも紹介されています。具体的には下記工程でオムニサンダーが使用されています。

・合わせ目消し…接着剤で貼り合わせたパーツ同士の合わせ目の切削 オムニサンダー「中仕上げ」➡接着剤も目詰まりすることなく削ることができます。

・パテ削り(ヒケ隠し)…パーツのヘコみにパテを使用し平滑にする オムニサンダー「中仕上げ」➡パテも目詰まりせずに、平滑に仕上げることができます。

・ゲート処理…ランナーとパーツを繋いでいるゲートと呼ばれる部分を綺麗に仕上げること オムニサンダー「仕上げ」➡やすりが一番得意としている凹凸除去作業のため綺麗に切削することができます。

プラモデル製作においてやすりがけは重要な工程の一つですが、やすりがけをすることで面が傷ついてしまい、結果的にさらに細かい番手で削らなくてはならない場合があります。そのため、やすりがけは細心の注意を払って行います。オムニサンダーは金属シートで平面のため、削りたいところのみを削ることができます。単純な作業に思われがちですが、この作業が後の仕上がりに大きく影響します。こだわりを持って作られている方に愛用されているのがオムニサンダーです。

木材

DIYで最も使用されている材料といえば木材です。木材を切断した際の断面はガタガタしていて、そのままにしておくと、色を塗りたい場合に綺麗に塗れなかったり、触れると怪我の原因になったりもするため、表面をならしておく必要があります。切断面の仕上げにはオムニサンダーの「仕上げ」が最適です。

こちらはオムニサンダーS「中仕上げ」を使っています。 ➡ 面取りも綺麗に行うことができています。

オムニサンダーを使った木材リメイク

ここで、オムニサンダーで木材を削ってテーブルにリメイクしてみたいと思います。 まずは塗装を剥がします。塗装を剥がす場合は、「荒削り」が有効です。

「荒削り」で削ると表面の塗装部分が剥げ、木の素地が見えてきます。

荒削りで削った後、「中仕上げ」で仕上げ面を整えることで、新たな塗装を綺麗に仕上げることが可能です。 また、オムニサンダーは段差を整えることを得意としており、接合面の段差を綺麗にすることができます。

段差を整えるだけでその後の処理が変わってきます。

表面を整えずに塗ると、このように見栄えが悪くなります。

完成です!廃棄予定だった木材が表面を削り、色を塗るだけで簡単にテーブルへとリメイクすることができました。 また、塗装した後で、あえてオムニサンダーの「仕上げ」で表面をところどころ切削することでアンティーク風な家具に仕上げることもできます。

付着した切削粉もブラシで簡単に落とせます。

最後に

近年、DIYはブームから文化へと変わりつつあります。まずは身近なところからDIYを始めてみるのはいかがでしょうか。家にある棚を削って、色を塗り変えるだけでも気分が変わるかもしれません。そんなときは「オムニサンダー」を使ってみてください。

Mipox呉ベースではDIY用途だけでなく、産業用のオムニ製品の開発も行っています。今後も皆様のお役に立てるよう日々努力していきます。