ワイドバンドギャップ(WBG: Wide Band Gap)半導体、代表的にはシリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)といった次世代パワー半導体は、数十年前から「シリコン(Si)を超える次世代パワー半導体」として注目されてきました。しかしながら、市場が当初想定どおりに一気に立ち上がったわけではありません。ところが、近年、ある分野の急拡大とともに一気に注目が高まり、市場が立ち上がり始めています。その牽引役は間違いなく、電気自動車(EV)市場です。

特にTeslaが「シンプルでミニマル」なデザインかつスポーツ/ラグジュアリーカーとは一線を画したポジショニングを確立し、電気自動車の普及を加速させたことが起点となりました。こうした電動化の波が、結果としてパワー半導体市場に大きな影響を与えているわけです。

目次

1.自動車用途とパワー半導体の関係

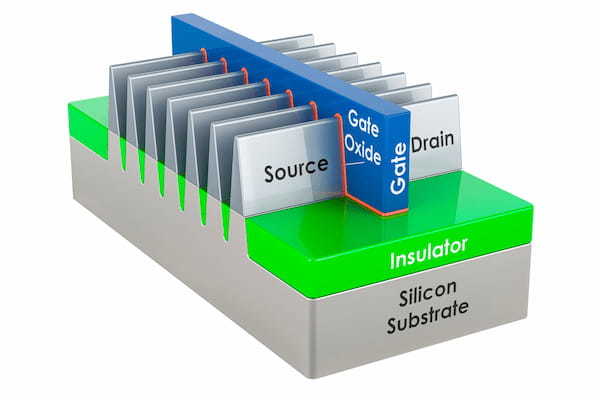

まず、自動車、特に電気自動車におけるパワー半導体の役割を整理します。電気自動車では、数百〜数千ボルト、数十〜数百キロワット級のバッテリーから駆動モーターへの大電力を制御・変換する必要があります。従来のシリコン(Si)パワー半導体でも対応可能でしたが、より高い電圧・高速スイッチング、低損失、小型化・軽量化を実現するうえで、SiCが「より適している」と言われています。実際、EVにおいてSiC MOSFET/モジュールを採用する車種が増えており、技術調査会社によると、2023年時点でBEV(Battery Electric Vehicle)市場においてSiCインバータが約28 %を占めていたというデータもあります。

また、自動車では多数の電子制御装置(ECU: Electronic Control Unit)が搭載されており、これらを小型化・高効率化して車体内にコンパクトに収めることも重要です。つまり、駆動系(モーター/インバータ)に加えて、従来の電子制御もより高度・高密度化しており、パワー半導体の性能向上が自動車の電動化・電子化と密接に関係しています。

2.自動車に限らない全般的トレンド

電気自動車に限らず、電子機器は「高出力化 + 小型化/軽量化」の双方向の圧力を受けています。データセンター、再生可能エネルギー、動力変換装置、充電インフラなど、あらゆる領域でより高効率・高電圧・高速スイッチングの要求が増しています。こうした環境で、SiCやGaNはシリコンを上回る特性を発揮する「次世代候補」として位置づけられています。たとえば、最新の調査では「SiCは自動車用途にとどまらず、データセンター、産業機器、再エネ分野にも広がっている」という指摘もあります。

そのため、自動車用途での導入が起点となったものの、用途拡大が期待されており、技術プレーヤーにとって市場の広がりはかなり大きなものとなりつつあります。

3.電気自動車の“復活”とバッテリー・インフラ課題

電気自動車市場は、2000〜2010年代の“第一次ブーム”を経て、現在は次フェーズにいます。とはいえ、軌道に乗ったとは言い切れない面もあります。特に「充電インフラ/バッテリー課題」が依然として大きな壁です。例えば、充電時間、充電設備の普及、バッテリー寿命・安全性・コストという車両側・インフラ側双方の改善が求められています。

ここで注目すべきは、インフラ側ではなく車両側での改善余地の大きさです。次世代バッテリー(全固体電池など)や車載電圧レベルの引き上げ(例:800 Vアーキテクチャ)、モーター制御の高効率化などが進展中です。これらの改善の鍵となるのが“より高性能なパワー半導体”であり、まさにSiC/GaNの出番です。EVの本格的普及を次段階に引き上げるためには、こうした車両側の技術革新が不可欠と考えられます。

4.SiC市場の現状と課題

需要側の環境が整いつつある一方で、SiCパワー半導体関連の市場は必ずしも順風ではありません。

例えば、市場調査によれば、SiCパワー半導体市場は2024年に約USD 23.35 billionと評価され、2025年にはUSD 33.27 billionに達すると予測されている。(出典:Straits Research/Power Electronics News)

他調査では「2023年時点でUSD 2.35 billion、2032年にはUSD 15.82 billionに拡大見込み」という数字もあり、情報にはばらつきがあります。(出典:Power Electronics News)

世界的な需要増が想定される中、主要プレーヤーのひとつである Wolfspeed, Inc.(シリコンカーバイド材料・デバイスの米国企業)は、経営危機に陥っております。そして、2025年9月に「財務再構築を完了し、負債を約70%削減した」と発表。今後事業が本当に再生されるかどうかには、技術優位性をもった付加価値のある製品提供ができるかどうかが鍵になってきます。価格競争になった場合は確実に中国勢が強いでです。地政学的な問題から、中国調達を嫌う流れはメリットになりますが、それだけでは事業として成立しないでしょう。

さらに日本においては、伝統的な電子材料・デバイス企業がSiC事業から撤退・縮小する動きも出ています。例えば、住友電気工業株式会社や ルネサステクノロジ株式会社がSiC関連事業から手を引いたという報道があります。また、ローム株式会社が九州に立ち上げを予定していたSiC事業も、当初より遅延しているという指摘があります。こうした動きは「期待先行 → 実需の遅れ・コスト革新・競争激化」といった構図を反映しており、SiC事業参入や関わり方を検討するうえで重要な分岐点となっています。

懸念材料:シリコン(Si)は“本当に”限界か?

しばしば「Siの限界を超える」という文脈でSiC/GaNが語られますが、シリコン側にも改良・革新の余地があります。信頼性・生産規模・コストという意味では依然シリコンが優位であり、完全に置き換えられるかどうかは慎重に見極める必要があります。また、事業リスクとしては、SiCの生産能力過剰・価格低下圧力・中国勢の台頭なども挙げられます。

懸念材料:中国の動き

特に中国の動きには要注目です。中国は大規模なSiC生産供給体制を整えつつあり、「供給過多・低価格による市場掌握」というモデルを以前のサファイヤLED市場などでも実証しています。米国・日本という従来強み国がこの動きをただ傍観しているわけではなく、産業政策・技術開発・サプライチェーン整備という観点からも日本企業には戦略的対応が求められています。

まとめと今後の示唆

上述を整理すると、以下のようになります。

- 電気自動車市場の拡大が、SiC/GaNという次世代パワー半導体の導入加速の大きな要因となっている。

- 自動車用途における高電圧・大電力制御、小型軽量化の要求が、SiCの特徴(低損失、高耐圧、高温特性)と合致しており、用途適合性が高い。

- ただし、SiC市場は必ずしも順風ばかりではなく、特に短期的には需給の行き過ぎ・各社の投資先行・コスト回収遅延といったリスクが観察されている。

- シリコン側の技術革新も引き続き進むため、SiC/GaNが完全にシリコンを置き換えるという単純な図式とは異なる複雑な競争構造が存在。

- 中国をはじめ新興勢力の台頭、低価格大量供給モデルという構図が、従来先進国企業にとって戦略的に慎重になるべきポイントである。

- 日本企業としては、SiC事業参入・関連素材・デバイス加工・パッケージング・信頼性・量産体制など、サプライチェーン上のどこに自社のポジションを取るかが極めて重要。参入タイミング、リスク評価、投資回収モデルを精緻に設計すべきである。

特に筆者として注目するのは、車両側の改善余地(800 Vアーキテクチャ、急速充電、車載システム統合)を前提に「いつ・どこで・どの企業がSiCを本格採用して量産立ち上げを実現するか」というタイミングの問題です。SiCのメリットは明確ですが、実需立ち上げとコスト競争の両立が“勝負どころ”と言えます。

また、日本国内では、SiC関連事業の撤退・遅延が報じられており、逆に言えば「成熟局面に入る前の“参入チャンス”」も見えてきています。たとえば、後半の“アフターSiC”として、GaNや次々世代ワイドバンドギャップ、さらにはSi上での革新(Si上のIGBT改良、Si‐Cハイブリッド)なども視野に入るでしょう。

最後に、読者の皆さまにお伝えしたいのは、技術トレンドを追うだけでなく「どの用途がいつ立ち上がるか」「量産性・コスト競争力がいつ確保されるか」「地域・サプライチェーン構造がどう変わるか」を複眼で観察することです。SiC&GaNという大きな波が来ているのは確かですが、その大波を捕まえるためには“船出のタイミング”と“進路(用途・市場・地域)”の見極めが鍵になります。