ウッドデッキは雨風や日光などにより劣化するため定期的にメンテナンスが必要です。このメンテナンスを業者に頼むと相応の費用がかかります。ここでは比較的軽微な劣化状況の場合のメンテナンスとして、素人でもできるウッドデッキの塗装の方法を解説します。

目次

ウッドデッキのメンテナンスの概要

メンテナンスの頻度は?

塗装剥がれ、腐食、カビ、色褪せなどに注意を払い、症状に合わせたメンテナンスをする必要があります。設置環境や使用状況によって症状の進行度合いは違いますが、塗膜の剥がれや薄れの時期でいうとおよそ3年に1回の頻度で再塗装が必要になります。

|

|

業者に頼むか自分でやるか?

品質や安全性を追求するなら業者に依頼するとよいでしょう。何よりご自身の手間がかからないというのがメリットです。メンテナンスの内容や業者により価格の違いはありますが、1平米あたり約5000円以上はかかるのが一般的です。柵や手すりが付いているウッドデッキの場合はさらに費用がかかるでしょう。

一方、自分でメンテナンスを行う場合は、道具をそろえるのに手間がかかるほか、メンテナンス作業に自分の時間を割く必要があります。その代わり業者に頼まない分、当然ながら費用は格段に安くなります。本記事の後半で登場するウッドデッキは1.8m×5.4mのサイズですが、業者に頼んだ場合は3万円以上かかるのに対し、自分でメンテナンスを行う場合は道具代として7000〜8000円ほどで済むでしょう。

ただし、単純な塗装であれば誰でもできますが、木材の張替えや柵など、自分でメンテナンスするのが難しそうだと思ったら無理をせず業者に頼みましょう。

- どの業者に頼めばよいか?

外構工事の事業者、もしくはウッドデッキのメンテンナンスを専門にしている業者があります。インターネットで検索すると容易に見つけることができるでしょう。

塗装の準備をしよう

塗装の工程は?

以下の順に作業をします。材料を準備する日を含めると3日あれば終わります。

[塗膜剥がし研磨] → [シーラー塗布] → [1回目塗装] → [2回目塗装]

●塗装を行う日に注意

塗料が乾かない気温が5℃以下の日、できれば10℃以下の日は避けましょう。雨の降らない日が続く日を選びましょう。

●必要な道具は?

・サンドペーパー(別称:研磨紙)番手:#120・#150・#180のいずれか

・サンドペーパー用研磨パッド

・養生テープ(またはマスキングテープ)

・養生用ビニール(ゴミ袋を切って広げてつなげると代用できます)

・雑巾

・木部用シーラー

・塗料

・塗料用・シーラー用カップ(またはバケツ)

・ハケ(またはペイントローラー)

●あると便利なもの

・高圧洗浄機

・研磨用サンダー

これらの道具は全てホームセンターでそろえることができます。雑巾は布系であれば古着でもタオルでもなんでも大丈夫です。養生用ビニールはわざわざ買うより、ご家庭にある45ℓなどのゴミ袋を切って広げてテープでつなげて代用することもできます。

カップはハケがカップ内に入るなら500mlや1000mlで問題ありません。高圧洗浄機や研磨用サンダーは研磨紙を振動させたり高速回転させたりして速く削るためのツールであり、塗装剥がし作業を楽にできるのでお勧めではあるのですが、持っていなくても塗装剥がしをすることができます。当記事ではこれらのツールは使いません。もし購入する場合はサンダ-のサイズに合ったマジック付き研磨紙をセットで購入しましょう。

●シーラーとは?

シーラーは塗料を塗る前に素地上に塗る液です。

目的に応じた種類がありますが、共通して次の効果があります。

・塗料を塗る面に塗料が染み込んでしまうのを抑制する

・小さなひび割れ部分を補強する

・上塗り材(今回の場合塗料)との密着力が上がる

シーラーを使わずに木材に直接塗れる塗料もありますが、シーラーを使う方がきれいに塗料を塗れます。

水性塗料と油性塗料の違いは?

水性はほぼ無臭で安全性を重視して作られており、油性は耐久性や耐候性が高いのが特徴です。屋外のウッドデッキに使用するならどちらを使用しても問題ありませんが、迷うなら水性塗料をお勧めします。水性塗料でも十分に長持ちしますし、また小さなお子様がいる場合は水性塗料を使う方が安心です。シーラーと塗料の組み合わせは種類によって相性がありますが、水性同士、油性同士を使うと間違いはありません。

どの研磨紙を使えば良い?

研磨紙の基本サイズは230×280mmであり、ウッドデッキ1平米あたり1~2枚を使います。お勧めは次の3つの組み合わせです。

・番手が#120~#180

・研磨材に酸化アルミニウムが使われている

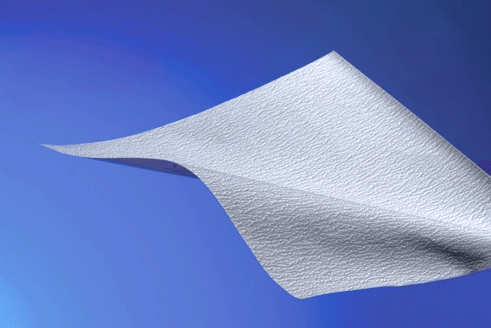

・表面に白い模様のようなコーティングがある

売り場でこれらを見つけられなかった場合は、#120・#150・#180のいずれかの番手の研磨紙を選びましょう。研磨紙で木材や塗料を削ると研磨紙表面の目が早い段階で詰まり、削れにくくなってしまうことがあります。白い模様は研磨紙の目詰まりを防ぎ、長く使えるようにするためのコーティングです。

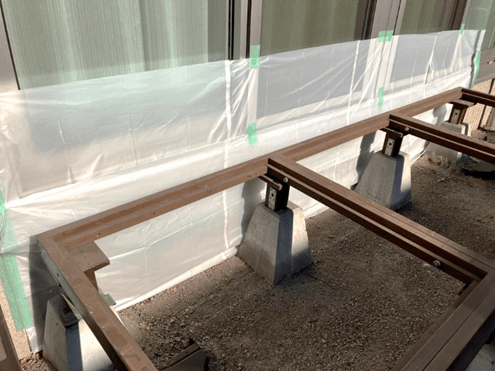

●養生をしよう

家の窓や壁、屋外設置物などに塗料が付着して汚れないように養生をしましょう。新聞紙などの紙を使った場合は染み込んでしまう可能性があるため、ポリ系やビニール系の素材をお勧めします。

研磨をしよう

(1)古い塗料を剥がそう

研磨紙でウッドデッキ表面を削ります。剥がれた塗料が部分的に残っていると、この後にする塗装が剥がれやすくなるため、木の素地がきれいに出るまで削ります。

|

|

左が削る前、右が削った後の状態です。このレベルまで古い塗装を削り取ります。

(2)研磨をしたら粉塵を取り除こう

研磨をした後には粉塵が多量に表面に付いています。雑巾で1回ふき取っただけでは取りきれません。何度かふき取るか、水で洗い流した後にふき取るなどしましょう。粉塵が残ったまま塗装をすると、塗装が剥がれるリスクが高まります。また、水で流した後はしっかりと乾かしましょう。

|

|

塗装をしよう

(1)シーラーを塗ろう

シーラーは一般的に、写真にあるような白っぽくみえる半透明の液体です。塗った直後はハケの跡が少し残ることがありますが、時間が経てばなじんで平らになります。厚塗りせず、薄く塗り広げましょう。シーラーの容器には乾燥条件が書かれています。塗った後は乾燥時間や最低気温など、記載内容に従って乾燥するまで待ちましょう。

|

|

(2)塗料を塗ろう

多くの場合、塗料は最低2回塗ります。1回目は薄く塗り広げます。1回目を塗り乾燥させた後、2回目を塗ります。2回目も薄く塗り広げます。

塗料は原液のまま塗れるものが多くあります。粘度が高くて塗りにくい場合、水性塗料は水で、油性塗料はペイント薄め液やシンナーなどで薄めるのが一般的です。塗料の入っている容器に分かりやすく説明が書かれているので、記載内容の通りにすれば問題ありません。

2回目の塗料を乾燥させたら完成です。

塗料塗装一回目

|

二回目の塗料後の完成形

|

最後に

ここまでウッドデッキの塗装について紹介しました。近年ご家庭でのDIYが流行しています。当記事をご覧頂いた結果、ご自分でもできそうだと思っていただけたなら幸いです。